Escenas de la obra de teatro tradicional

Los tecuanes (fieras feroces)

Por Florentino Sorela Severiano, organizador de la danza de tecuanes de

Tetelpa por más de sesenta y seis años. Reconstrucción y traducción al español

por Óscar Cortés Palma

Introducción:

Existen una decena de variantes de las

tradicionales danzas-teatro de tecuanes, de estas, la variante más bailada es

la danza de los tecuanes tipo Coatetelco o Tetelpa. Esta variante de tecuanes se caracteriza por ser mitad obra de teatro y mitad danza. A

continuación presento las escenas de esta variante de que se baila en las

ferias patronales de al menos treinta y cinco poblados localizados en los

estados de Morelos y Guerrero. E colocado en paréntesis las traducciones de estos

diálogos que están en idioma nahua fusionado con español, para

hacer comprensible la lectura.

Actores que participan en estas primeras escenas:

A. Salvadorchi. Es un ranchero

B. Mayeso. Es el empleado del ranchero

C. Tecuani. Es un jaguar, al que también le dicen lobo o tigre.

D. Viejo Lancero. Es un anciano que caza con su lanza

E. Dos médicos.

Primera Escena

El Ranchero ordena a su empleado Mayeso que vaya

a cazar al Tecuani

Salvadorchi: ¡Mayeso!

Mayeso:

¿Tlein ticnequi Salvadorchi? (¿Qué quieres Salvadorchi?)

Salvadorchi:

Xihuala Tehua para mobuscaro tigre pero que ¿De mela ni (de veras - melahuac

ti- tú eres) buen Mayeso?

Mayeso:

¡De mela ni (de veras soy - melahuac ni-) bueno!

Salvadorchi:

Tiquiza pan peña (Andas por la peña),

pan varañales, pan zacatales, hasta pan vereda llanitlatoriaros tigre pero ¿qué

de mela ni (- melahuac -de veras tú

eres) buen Mayeso?

Mayeso: De

mela ni bueno, niquiza pan peña (De veras -melahuac ni- soy bueno, ando

por la peña), pan varañales, pan zacatales, pan peñascales, pan tecorrales,

hasta pan vereda yanitla toriaros tigre, ¿quesquin

tinechmacaz pues para niaz? (¿Cuánto me darás pues para ir?)

Salvadorchi:

¿Quesquin

ticnequi? (¿Cuánto quieres?)

Mayeso:

Siquiera neshma 50 reales para mu camino.

Salvadorchi:

Shimagas hombre ¿cantia tecuica?

(¿Dónde te los pongo?)

Mayeso:

Pa mu bolcillo de mu chamarra.

Salvadorchi:

Ponlo cuidado ce(1), ome(2), yei(3), nahui(4), macuilli(5), chicuacen(6),

chicome(7), 50 reales ni canca ni copeteado, ¿yani contento?

Mayeso:

¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Salvadorchi: Axcan

nicanca cente lancita quipia buenos puntitos

(Ahora aquí está una lancita tiene buenos puntitos) y buenos filitos

para picahish tigre a versi tehuatl

cualliamo timoquetzas (si tú eres bueno, no te has de parar) por mu

perjuicio porque allá muchico Rancho tlamastica tigre son becerritos, polihuish

pero chihuhuan peña.

Mayeso:

¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Segunda Escena

Mayeso va bailando a enfrentarse al tecuani (fiera feroz, jaguar, lobo, tigre)

Bailan y se enfrentan simulando una pelea en la que Mayeso

es derrotado

Tercera Escena

Mayeso regresa

derrotado a darle la noticia al Ranchero,

este lo reprende y le ordena mejor contratar cazadores profesionales.

Mayeso: ¡Salvadorchi!

Salvadorchi: ¿Tlein

ticnequi Mayeso? (¿Qué quieres Mayeso?)

Mayeso: Ya como mandado tehuatl

tiquitoa (tú dices) manse pero lin manso yei diatiro tlatuga

Salvadorchi: Pero linclatuga sino Tehuati vil te cobarde, te

mujerado, shia para mu lugar. Tehua al cuidado de viejos huehuestiques o

huehuenchis.

Mayeso: ¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Cuarta Escena

Mayeso va bailando a buscar al viejo lancero para contratarlo para que vaya a cazar al

tecuani

Mayeso: ¡Viejo Lancero!¡Viejo Lancero!

Lancero: ¡Arre, arre, perro animal, hijo de un cornudo!

Mayeso: Pero lin Perro animal hijo de un cornudo amo

shimumuti nehua ni Mayeso.

Lancero: ¿Tlein

ticnequi Mayeso? (¿Qué quieres Mayeso?)

Mayeso: ¿Que de mi tierra tehua de melani (de veras tú eres- melahuac ni-) buen Lancero?

Lancero: ¡De mela ni (de veras soy - melahuac ni-) bueno!

Mayeso: Tiquiza pan

peña (Andas por la peña), pan varañales, pan zacatales, pan peñascales, pan

tecorrales, hasta pan vereda yaniclatoriaros tigre pero ¿que de melahuac ti (de verdad tu eres) buen

Lancero?

Lancero: De mela ni

bueno, niquiza pan peña (De verdad -melahuac ni- soy bueno, ando por la peña), pan

varañales, pan zacatales, pan peñascales, pan tecorrales, hasta pan vereda

yaniclatoriaros pero, ¿quesquin

tinechmacaz pues para niaz? (¿Cuánto me darás pues para ir?)

Mayeso: ¿Quesquin

ticnequi? (¿Cuánto quieres?)

Lancero: Siquiera neshma 20 reales para mu Lanza.

Mayeso: Shimagas hombre ¿cantia

tecuica? (¿Dónde te los pongo?).

Lancero: Pa mu bolcillo de mi cotón.

Mayeso: Ponlo cuidado ce(1), ome(2), yei(3), nahui(4),

macuilli(5), chicuance(6), chicome(7), chicuey(8), 20 reales ni canca ni

copeteado, ¿yani contento?

Lancero: ¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Mayeso: Axcan nicanca

cente lancita quipia buenos puntitos

(Ahora aquí está una lancita tiene buenos puntitos) y buenos filitos

para picahish tigre a ver si tehuatl

cualli amo timoquetzas (si tú eres bueno, no te has de parar) por mu

perjuicio mu Salvadorchi, porque allá muchico Rancho clamastica tigre son

becerritos, polihuish pero chihuahuan peña.

Lancero: ¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Quinta Escena

El lancero va

bailando a enfrentarse al jaguar

Bailan y se enfrentan simulando una pelea en la que el viejo

lancero es derrotado y cae herido al

suelo.

Sexta Escena

El viejo lancero cae herido y entran a escena un par de

médicos a curarlo

Médico: Salvadorchi ya

yome Viejo Lancero.

Salvadorchi: Shihuili cente remedio por mu trabajo amo

timoquetzas (Denle un remedio, por su trabajo no se han de parar).

Médico: Quema. Oye quinihuehuenchi. Oye quenihuehuenchi

¿canca mishcoco tecuani? ¿canca miscoco tecuani? ¿cantia mishcoco tecuani?

¿canta mishcoco tecuani?.

Lancero: Cente dolor de pies.

Médico: Cente untada de bálsamo de murciélago.

Lancero: ¡Ya cualli, ya cualli! (¡Ya estoy bien, ya estoy bien!)

Médico: Cente taza de tomi para mupatis, Cente friega de

arriero compañero.

Sexta Escena

(continuación)

El viejo lancero va a darle la “lancita del encargo” a

el Ranchero Salvadorchi

Lancero: ¡Salvadorchi!

Salvadorchi: ¿Tlein

ticnequi Lancero? (¿Qué quieres Lancero?)

Lancero: neshma mu lancita.

Salvadorchi: ¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Sexta Escena

(continuación)

El viejo lancero va a pagarle a los médicos

Lancero: ¡De mela ni (de veras eres - melahuac ti-) bueno ¡buen

Médico!

Médico: ¡De mela ni (de veras - melahuac ni- soy) buenote!

Lancero: ¿Cantia tu tierra tehua cirujano? (¿Dónde está tu

tierra?)

Médico: Uuuu! Releejotes san José.

Lancero: ¡Uuu! con razón tehuani güevonzote.

Médico: Amo shinportaro neshma mugalita (dame mi paga).

Lancero: ¿Tlein

ticnequi?(¿Qué quieres?)

Médico: Siquiera neshma cente sesenta reales para mu

medicina.

Lancero: Shimagas ¿cantia tecuica? (¿Dónde te los pongo?).

Médico: Pa bolsillo de bata.

Lancero: Quema ponlo cuidado ce(1), ome(2), yei(3),

nahui(4), macuilli(5), chicuance(6), chicome(7), chicuey(8), 60 reales ni canca

ni copeteado, ¿ya ni contento?

Médico: ¡Quema hombre! (¡Sí, hombre!)

Lancero: Siquiera por tehua ni frangollerote.

Médico: ¡Pero de

melahuac ni (de veras soy) buenote!

Sexta Escena

(continuación)

Sexta Escena

(continuación)

El viejo lancero va a darle la noticia de su fracaso a Mayeso

Lancero: Mayeso ya como mandado tehua tiquitua manzo pero

lin manzo yeey diatiro clatuga.

Mayeso: Pero linclatura sino tehua ti vil cobarde, te

mujerado, shiia para mu lugar.

Lancero: ¡Quema hombre!

El

lancero se va bailando a su lugar

(Primera de cinco partes)

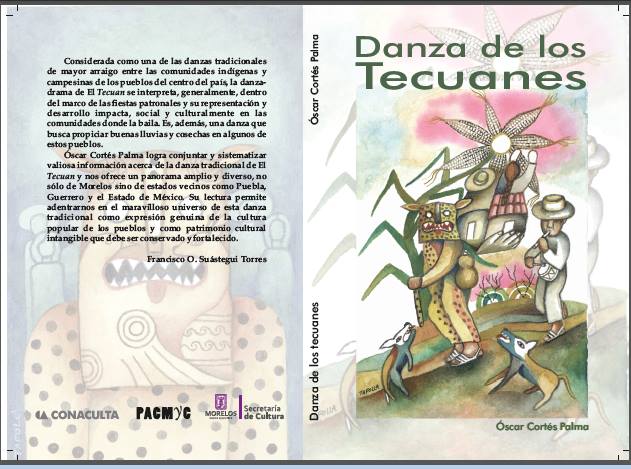

Información contenida en el libro:

DANZA DE LOS TECUANES

Libro de los tecuanes

cel: WhatsApp: 7351824631

Email:cami17_4@hotmail.com

facebook.com/oscarcortespalma

twitter: oscarcortespalm

.jpg)

.jpg)

.jpg)